Ilona Marx

Redaktion / Konzeption / Text

Alles auf Gold

Art & Culture / Travel

Eine Brücke an der Enz, einem der drei Flüsse, die sich durch Pforzheim winden: Ein Porsche Boxster ist dort in zügigem Tempo unterwegs. Als er die Brücke fast passiert hat, streift ihn ein Strahl des Abendlichts, und der Roadster glüht für einen Moment mit der untergehenden Sonne um die Wette – der Wagen ist komplett mit Blattgold überzogen. Auf seiner Tür prangt der Name eines Juweliers.

Als Goldsucher ist man offensichtlich auf der richtigen Spur, selbst wenn die Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs zunächst eher unglamourös erscheint. Seit wir die Autobahn verlassen und das Ortsschild passiert haben, ist deutlich geworden, dass die rund 120 000 Einwohner zählende Stadt nicht durch architektonische Pracht oder Extravaganz besticht. Bis hin zu den bewaldeten Hängen des Nordschwarzwalds erstrecken sich Bauten aus den 1950er- und 1960er-Jahren, oft in den 20, 30 Jahre danach populären grellen Farben gestrichen, die nun langsam verblassen; dazu einige Malls und Parkhäuser jüngeren Datums, in die Fußgängerzone hineingewürfelt.

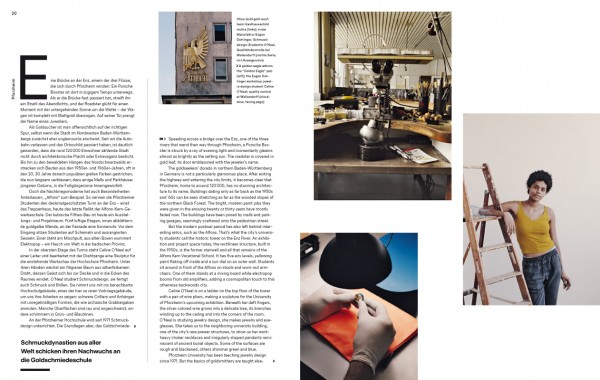

Doch die Nachkriegsmoderne hat auch Besonderheiten hinterlassen, „Alfons“ zum Beispiel. So nennen die Pforzheimer Studenten den denkmalgeschützten Turm an der Enz – einst das Treppenhaus, heute das letzte Relikt der Alfons-Kern-Gewerbeschule. Der kubische Fifties-Bau ist heute ein Ausstellungs- und Projektraum. Fünf luftige Etagen, innen abblätternde goldgelbe Wände, an der Fassade eine Sonnenuhr. Vor dem Eingang sitzen Studenten auf Schemeln und ausrangierten Sesseln. Einer steht am Mischpult, aus alten Boxen wummert Elektropop – ein Hauch von Welt in der badischen Provinz.

In der obersten Etage des Turms steht Celine O’Neal auf einer Leiter und bearbeitet mit der Drahtzange eine Skulptur für die anstehende Werkschau der Hochschule Pforzheim. Unter ihren Händen wächst ein filigraner Baum aus silberfarbenem Draht, dessen Geäst sich bis zur Decke und in die Ecken des Raumes windet. O’Neal studiert Schmuckdesign, sie fertigt auch Schmuck und Brillen. Sie nimmt uns mit ins benachbarte Hochschulgebäude, eines der hier so raren Vorkriegsgebäude, um uns ihre Arbeiten zu zeigen: schwere Colliers und Anhänger mit unregelmäßigen Formen, die wie archaische Grabbeigaben anmuten. Manche Oberflächen sind rau und angeschwärzt, andere schimmern in Grün- und Blautönen.

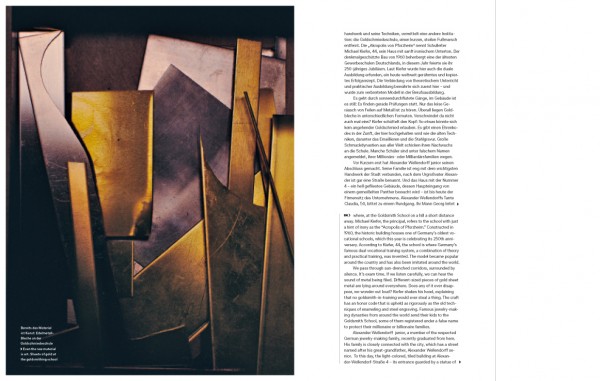

An der Pforzheimer Hochschule wird seit 1971 Schmuckdesign unterrichtet. Die Grundlagen aber, das Goldschmiedehandwerk und seine Techniken, vermittelt eine andere Institution: die Goldschmiedeschule, einen kurzen, steilen Fußmarsch entfernt. Die „Akropolis von Pforzheim“ nennt Schulleiter Michael Kiefer, 44, sein Haus mit sanft ironischem Unterton. Der denkmalgeschützte Bau von 1960 beherbergt eine der ältesten Gewerbeschulen Deutschlands, in diesem Jahr feierte sie ihr 250-jähriges Jubiläum. Laut Kiefer wurde hier auch die duale Ausbildung erfunden, ein heute weltweit gerühmtes und kopiertes Erfolgsrezept. Die Verbindung von theoretischem Unterricht und praktischer Ausbildung bewährte sich zuerst hier – und wurde zum verbreiteten Modell in der Berufsausbildung.

Es geht durch sonnendurchflutete Gänge, im Gebäude ist es still: Es finden gerade Prüfungen statt. Nur das leise Geräusch von Feilen auf Metall ist zu hören. Überall liegen Goldbleche in unterschiedlichen Formaten. Verschwindet da nicht auch mal eins? Kiefer schüttelt den Kopf: So etwas könnte sich kein angehender Goldschmied erlauben. Es gibt einen Ehrenkodex in der Zunft, der hier hochgehalten wird wie die alten Techniken, darunter das Emaillieren und die Stahlgravur. Große Schmuck-dynastien aus aller Welt schicken ihren Nachwuchs an die Schule. Manche Schüler sind unter falschem Namen angemeldet, ihrer Millionärs- oder Milliardärsfamilien wegen.

Vor Kurzem erst hat Alexander Wellendorff junior seinen Abschluss gemacht. Seine Familie ist eng mit dem wichtigsten Handwerk der Stadt verbunden, nach dem Urgroßvater Alexander ist gar eine Straße benannt. Und das Haus mit der Nummer 4 – ein hell gefliestes Gebäude, dessen Haupteingang von einem gemeißelten Panther bewacht wird – ist bis heute der Firmensitz des Unternehmens. Alexander Wellendorffs Tante Claudia, 50, bittet zu einem Rundgang. Ihr Mann Georg leitet das Unternehmen gemeinsam mit Bruder Christoph und Vater Hanspeter. In der Manufaktur herrscht Hochbetrieb. Es wird gewalzt, gezogen, gewickelt, poliert, gelötet und gelasert. Ganze 48 Arbeitsschritte sind nötig, um aus Feingold, das in schweren Zylindern vor uns liegt, einen 160 Meter langen, hauchdünnen 18-karätigen Golddraht herzustellen. Aus dem entsteht eines der Colliers, Herzstücke jeder Kollektion des Hauses. Das exakte Innenleben der Kordel ist Firmen- und Familiengeheimnis. Zwar zeigt ein Goldschmied, geschickt wie Houdini, wie er die Kordel aufzieht. Über die Beschaffenheit der sogenannten Seele aber verrät er nichts. Zu viele Konkurrenten, erklärt man dem Laien, lauerten darauf, Kordeln von einer ähnlichen Anschmiegsamkeit zu produzieren. Nur zum Rohstoff gibt es Fakten. „Alles Gold, das wir hier sehen, ist recycelt“, erklärt Claudia Wellendorff – ein nicht ganz unwichtiges Argument in Zeiten, da über die Arbeitsbedingungen in vielen Goldminen diskutiert wird.

Auch die Scheideanstalten, in denen verarbeitetes Gold aus verschiedenen Legierungen zurückgewonnen wird, sind ein wichtiger Teil der örtlichen Schmucktradition. Am 6. April 1767 erteilte Markgraf Karl Friedrich von Baden dem Uhrenfabrikanten Jean François Autran das Privileg, eine Manufaktur für Taschenuhren zu gründen, kurze Zeit später nahm die Fabrik für Schmuck- und Stahlwaren den Betrieb auf. Gerhard Baral, der in seinem Büro unweit des Rathauses empfängt, kennt jede Facette der Lokalgeschichte: Er koordinierte die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum Pforzheims als Goldstadt im vergangenen Jahr. „Auch das heutige Stadtbild ist indirekt durch die Goldschmiedetradition geprägt“, erklärt der 64-Jährige. Denn die hier ansässigen Schmuck- und Feinmechanik-Unternehmen bauten im Zweiten Weltkrieg auch Zünder für Bomben. Damit rückte Pforzheim ins Fadenkreuz der Alliierten – 1945 war die Stadt zu 83 Prozent zerstört. Das nachfolgende Wirtschaftswunder segnete auch Pforzheim, große Versandhäuser wie Bader hatten ihre Wurzeln im Schmuckversand. Doch das nächste Kapitel der Gold-Geschichte stand unter dem Motto des Strukturwandels. Waren Mitte der 1950er-Jahre noch rund 38 000 Menschen in der Schmuckindustrie beschäftigt, sind es heute wohl nur noch etwa 1500. Viele gut ausgebildete Fachkräfte wanderten in hoch entwickelte Branchen wie Präzisions- und Medizintechnik ab. Für das Traditionshandwerk hieß das: Nur wer einen langen Atem hatte, dazu moderne Produktideen und kluge Marketingstrategien, konnte sein Unternehmen in die Gegenwart retten.

Den Wellendorffs ist es geglückt, und auch der Familie Dettinger, die bereits in vierter Generation im Schmuckgeschäft ist. Neben der eigenen Schmucklinie hat Firmenchef Falk Dettinger die Marke A. Odenwald, gegründet 1882, im Portfolio. Der 41-Jährige führt durch die Werkstatt: Erstaunlich viele Männer arbeiten hier, viele erfahrene Experten. Es ist faszinierend zu sehen, wie kräftige Hände Brillanten von kaum drei Millimeter Durchmesser in winzige Fassungen einpassen. Saphire, die härtesten Edelsteine nach den Diamanten, sind das Spezialgebiet von A. Odenwald. Im begehbaren Tresor des Unternehmens lagern etwa 7800 der kostbaren Mineralien, zusammengenommen rund 4500 Karat Saphir, dazu Amethyste, Turmaline, Aquamarine, Topase, Granate und Diamanten in verschiedenen Größen und allen Farben des Regenbogens. Herrscherin über das Reich der Steine ist Andrea Riedel. Tag für Tag sichtet und sortiert die 51-Jährige die Schätze, um – typisch für den Odenwald-Schmuck – Farbreihen und ungewöhnliche Farbkombinationen zusammenzustellen. „Zwei bis drei Stunden dauert es, bis ich alle Steine für ein Armband gefunden habe“, erklärt sie, „des braucht halt a bissle.“

Geduld, Ruhe, Beständigkeit – das sind wichtige Tugenden im Goldschmiedehandwerk. Doch bloßes Beharren und Stolz genügen nicht, Tradition braucht schließlich Nachwuchs. Dessen Rekrutierung klappt dank der Goldschmiede- und der Designhochschule recht gut, sodass sich Pforzheim seinen Status als Schmuckstadt bewahren kann.

Der Tag der Werkschau ist gekommen, die Designstudenten zeigen ihre Semesterprojekte im Alfons-Kern-Turm. Mitten im Gewusel treffen wir Celine O’Neal wieder, die Schöpferin des Silberbaums. Sie ist erleichtert – das vierte Semester ist geschafft, Halbzeit. Sie überlegt, ob sie vor ihrem Abschluss ein Jahr im Ausland studieren soll. Mailand interessiert sie, aber auch London oder Seoul. Ob es sie nach dem Studium in Deutschlands Schmuckmetropole halten wird? „Mal sehen“, sagt sie, „ausgeschlossen ist das nicht.“

Lufthansa Bordmagazin

Dezember 2018